人工ダイヤモンドとジルコニアの違いとは?成分・価格・輝きを徹底比較

はじめに

ダイヤモンドのように美しく輝く宝石を手にしたい――そんな願いを叶える選択肢として注目されているのが「人工ダイヤモンド」と「ジルコニア」です。見た目が似ていても、その成分や製造方法、価格、耐久性は大きく異なります。本記事では、人工ダイヤモンドとジルコニアの違いを丁寧に比較し、それぞれの特徴や使いどころ、選び方のポイントをわかりやすく解説します。自分に合った美しさと価値を見つけたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 人工ダイヤモンドとジルコニアの概要

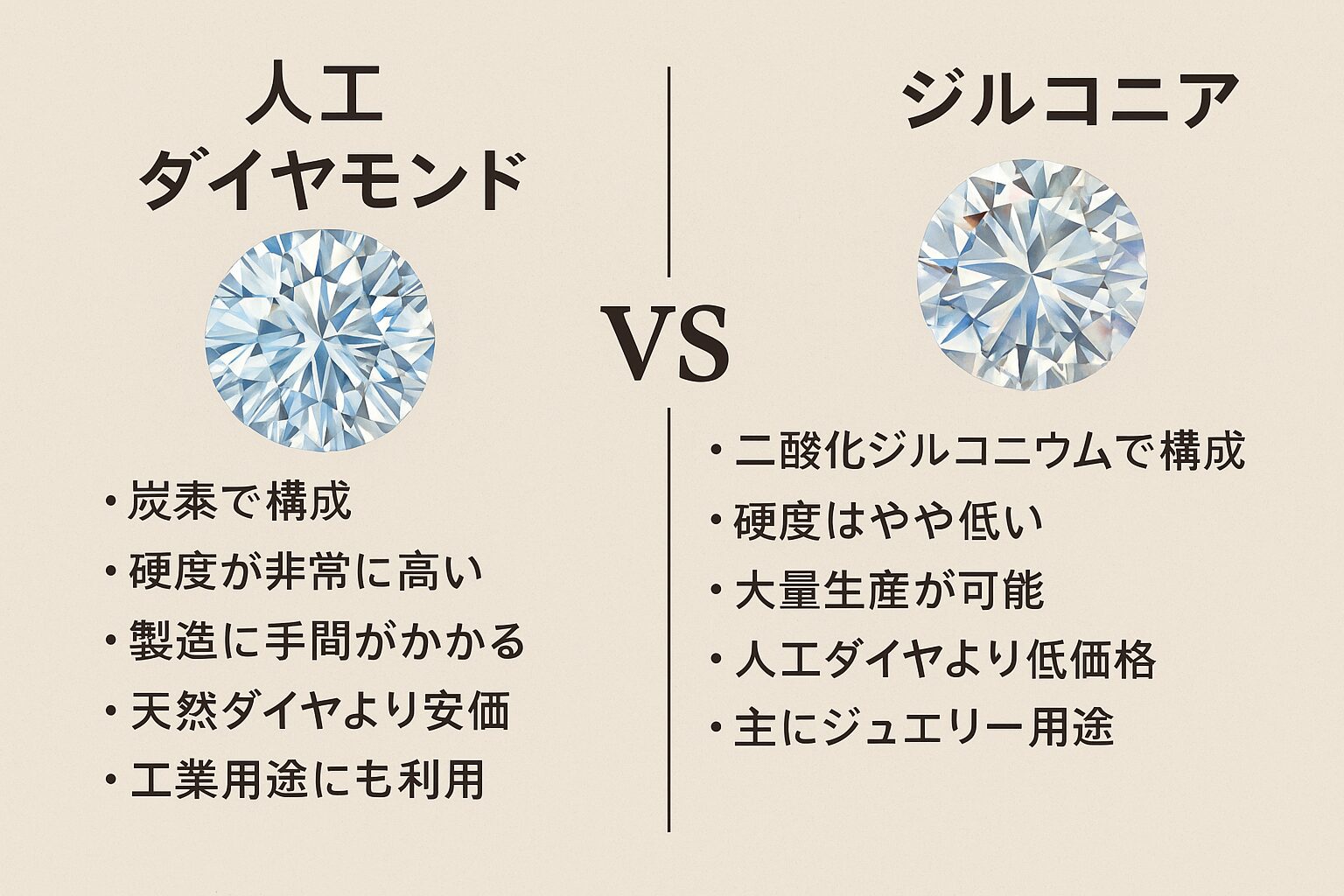

人工ダイヤモンドとジルコニアは、見た目こそよく似ていますが、成分や製造方法、使用目的など多くの点で異なります。人工ダイヤモンドは、天然ダイヤモンドと同じ炭素から構成され、科学的に天然と同等の構造を持つ点が大きな特徴です。一方、ジルコニア(キュービックジルコニア)は酸化ジルコニウムを主成分とし、ダイヤモンドに似た輝きを安価に実現できる模造石として人気です。どちらも宝飾品として広く用いられていますが、その性質や耐久性、価格において大きく異なるため、消費者がその違いを正しく理解することが重要です。本記事では、それぞれの素材の特徴や用途、選ぶ際のポイントを詳しく解説し、適切な選択のための参考情報を提供します。

2. 人工ダイヤモンドの特徴

人工ダイヤモンドの特徴をジルコニアとの違いを意識しつつ説明していきます。

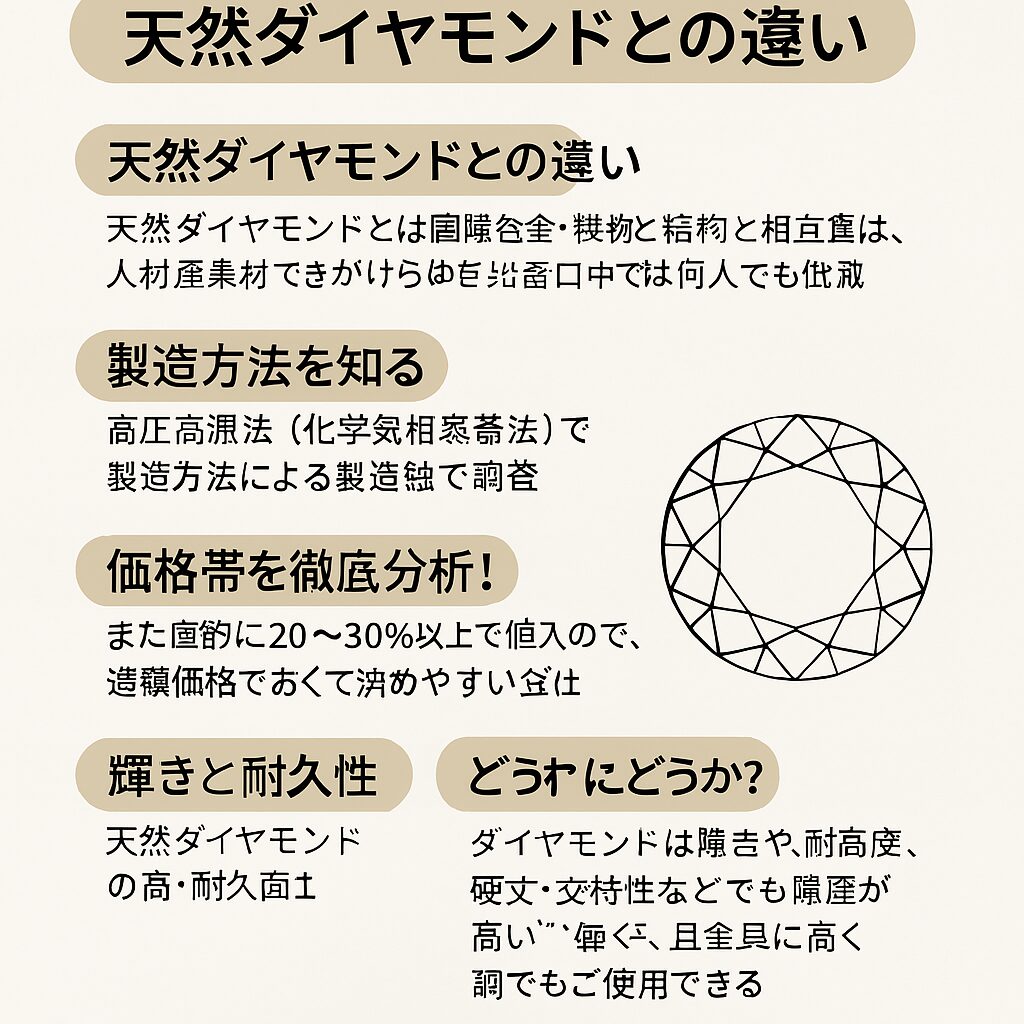

天然ダイヤモンドとの違いとは?

人工ダイヤモンドは、天然と同じく炭素原子が正八面体構造で結晶化されたもので、見た目・硬度・化学的性質すべてにおいて天然ダイヤモンドと同等です。違いは、地中ではなく人工環境で短期間に生成されること。地中で数億年かかるプロセスを、人工では数週間で再現可能な点が大きな特徴です。また、採掘による環境負荷がなく、倫理的にも優れているとされ、エシカルジュエリーとしても注目されています。さらに、インクルージョン(内包物)の有無やカラーの調整など、人為的に品質の管理ができる点も人工ならではの利点です。

人工ダイヤモンドの製造方法は?高圧高温法と化学気相蒸着法

人工ダイヤモンドには2つの主要な製造法があります。高圧高温法(HPHT)は地中と同じ環境を再現し、炭素に圧力と熱を加えて結晶化させる方法で、工業用にも適した高強度な結晶を生成します。一方、化学気相蒸着法(CVD)は炭素ガス(主にメタン)から炭素原子を堆積させ、層ごとに結晶を成長させる方法で、低コストかつ高品質な結晶を得ることができます。CVD法はより精密な制御が可能なため、宝飾用途ではCVDが主流となりつつあります。

人工ダイヤモンドの価格は?

人工ダイヤモンドは天然よりも20〜40%安価で、同等の品質を持ちながらコストパフォーマンスに優れています。サイズやカラー、カットの種類によって価格は異なりますが、1カラットで約10〜30万円が一般的な相場とされます。天然では稀少性が価格に大きく影響するのに対し、人工ダイヤモンドは供給の安定性があり、価格変動も少ない傾向にあります。高品質を求める人にとって、手の届くラグジュアリーとして魅力的な選択肢です。

人工ダイヤモンドの輝きと耐久性は?

モース硬度10の人工ダイヤモンドは、天然と同様に最高級の硬度を誇ります。そのため、傷がつきにくく、日常使いにおいても長期間その輝きを維持することが可能です。また、屈折率や分散率も天然とほぼ同等であり、輝きに関しても専門家でさえ見分けが難しいレベルです。加えて、耐熱性にも優れており、極端な温度変化にも強い点が工業用途でも評価されています。

人工ダイヤモンドの使用用途とは?:宝飾品から工業用途まで

人工ダイヤモンドは宝飾品にとどまらず、工業用として切削工具や半導体製造装置などにも用いられています。特に、熱伝導性が高く電気絶縁性があることから、電子デバイスや放熱部品にも活用されており、今後は量子コンピュータの基盤素材としても期待されています。消費者の視点では、これだけ高機能な素材を美しいジュエリーとして身につけられることも大きな魅力です。

3. ジルコニアの特徴とは?

ジルコニアの特徴について、先述の人工ダイヤモンドの特徴を踏まえつつ説明していきます。

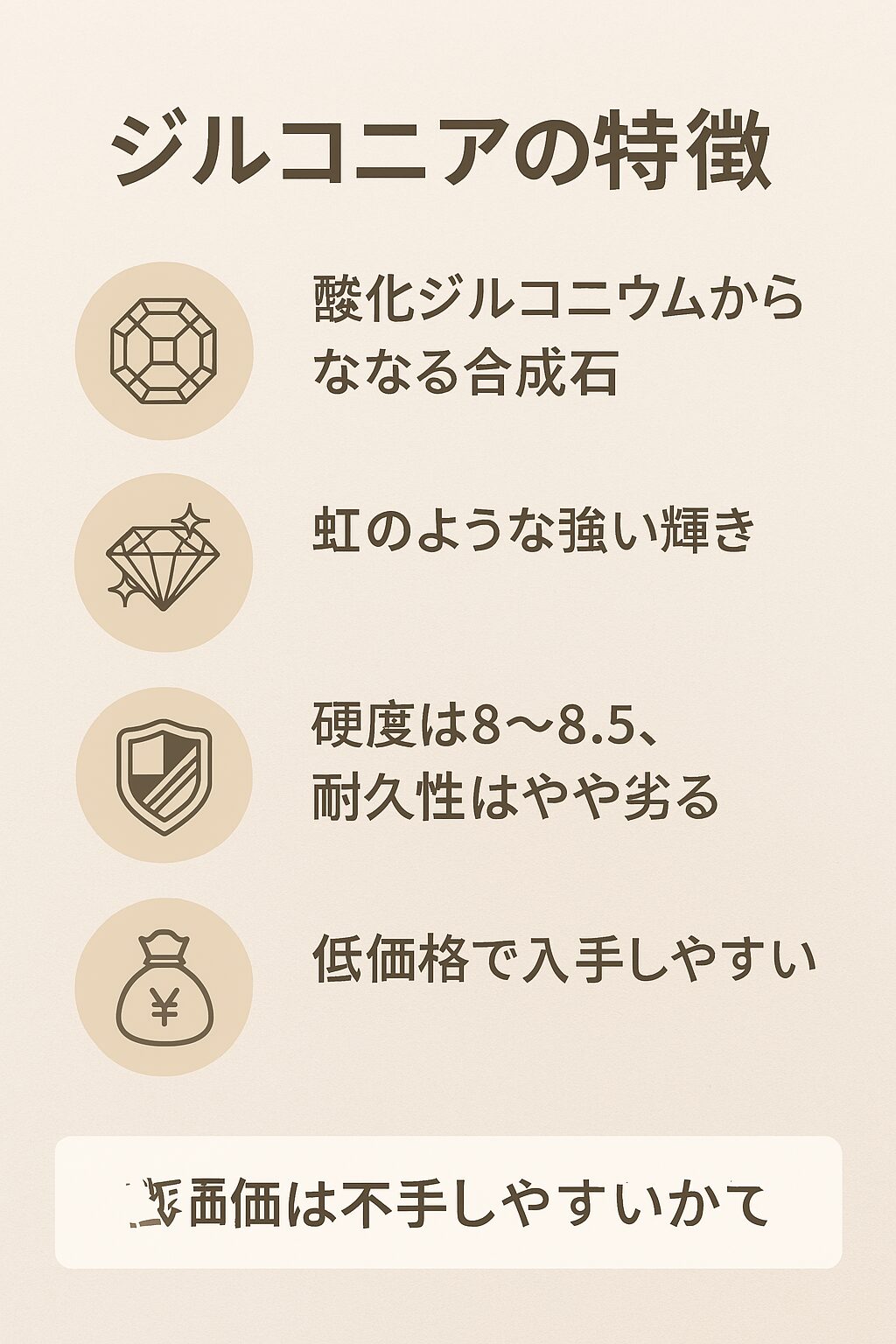

ジルコニアとは?その成分と魅力を解説

ジルコニア(キュービックジルコニア)は、酸化ジルコニウムを主成分とする人工宝石で、1970年代に広まりました。天然ダイヤモンドに似せた輝きを持ちながら、非常に低コストで製造できることから、世界中で普及しました。屈折率や分散率も高く、美しい虹色の輝きを放つため、見た目だけで言えば天然や人工ダイヤモンドに劣らないほどです。ジュエリーだけでなく、演出目的の装飾品や舞台用のアクセサリーとしても重宝されています。

ジルコニアの輝きと耐久性は?:人工ダイヤモンドとの比較

ジルコニアのモース硬度は8〜8.5で、人工ダイヤモンド(硬度10)より劣ります。摩耗や傷がつきやすく、日常的な使用にはあまり向かない場合があります。また、時間の経過とともに表面が曇ってくることがあり、輝きの持続性という点では人工ダイヤモンドに軍配が上がります。ただし、日常使いではなく特別な日の装飾や短期間の使用であれば、美しさを十分に楽しめる素材です。

ジルコニアの価格帯は?ジルコニアは安価?

ジルコニアは非常に安価で、1カラットあたり数百円〜数千円で購入可能です。この価格帯は人工ダイヤモンドとは大きく異なり、予算を抑えて華やかなジュエリーを楽しみたい人にとっては非常に魅力的な選択肢です。また、色や形のバリエーションも豊富で、気軽にファッションに取り入れやすいという利点もあります。高級感を演出しながらもコストパフォーマンスを重視したい層に人気があります。

ジルコニアの使用用途は?:ジュエリーから産業までの幅広い利用

ジルコニアは宝飾品だけでなく、セラミック素材として歯科治療や医療用インプラント、さらには耐熱材料としても活用されています。医療分野では、金属アレルギーのリスクが少なく、高い生体適合性が評価され、歯のクラウンや義歯の土台などに使用されるケースが増えています。また、熱に強い特性を活かして、航空機やエンジン内部の耐熱素材にも使われるなど、多様な分野でその価値を発揮しています。

4. 人工ダイヤモンドとジルコニアはそれぞれどんな人に向いている?選び方のポイントとは

人工ダイヤモンドとジルコニアは見た目が似ているため、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。選ぶ際のポイントは、「目的」「使用頻度」「予算」「価値観」の4点です。

まず、日常的に長く使いたい、耐久性を重視したい方には人工ダイヤモンドがおすすめです。モース硬度10という優れた硬さを持ち、傷つきにくく、長期間にわたり美しい輝きを保ちます。また、婚約指輪や記念日などの大切な贈り物としても、天然と同等の見た目と価値がある人工ダイヤモンドは人気があります。

一方で、華やかな見た目をコストを抑えて楽しみたい方や、ファッションに合わせて気軽にアクセサリーを選びたい方にはジルコニアが最適です。価格が数百円からと非常に安価で、カラーバリエーションも豊富なため、トレンドに合わせて複数持ちたいというニーズにも応えられます。

つまり、「一生モノのジュエリーを求めるなら人工ダイヤモンド」、「手頃に美しさを楽しみたいならジルコニア」という考え方が、選び方の目安になります。

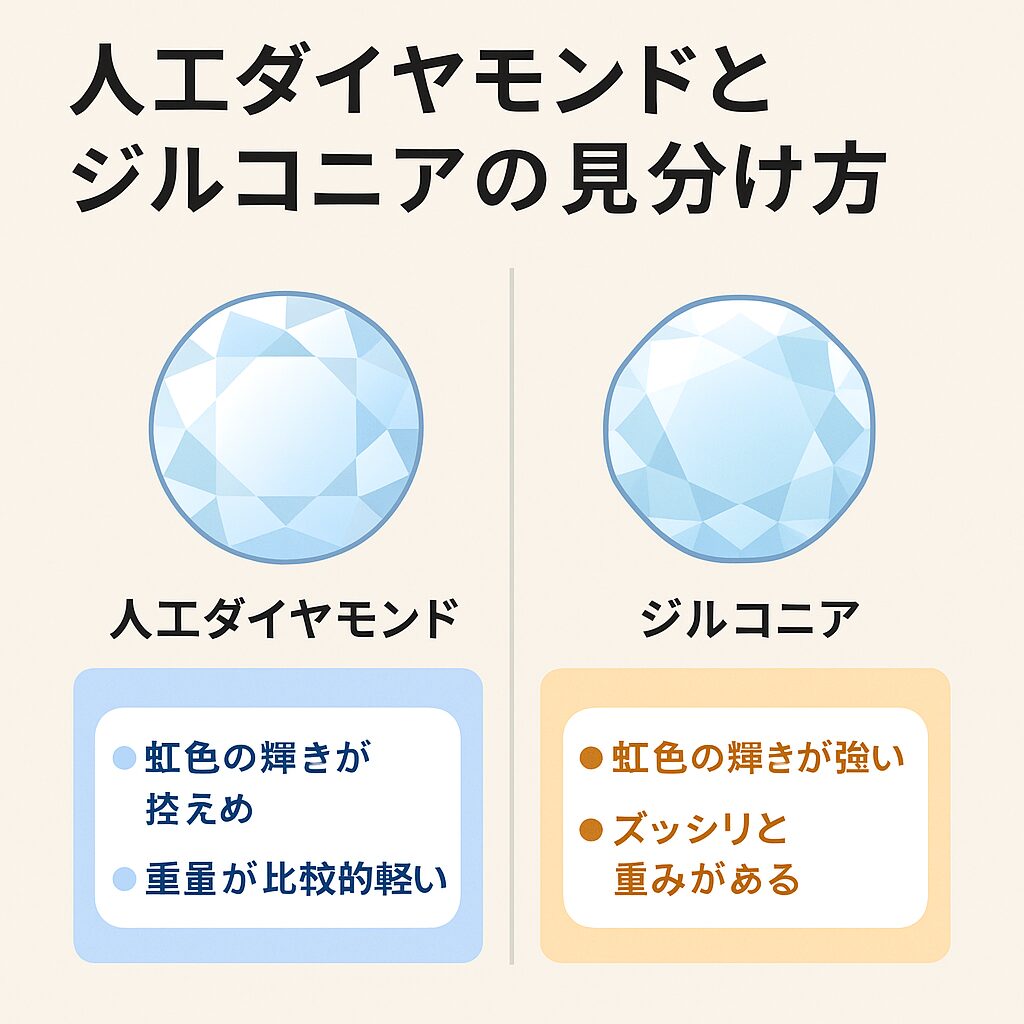

5.人工ダイヤモンドとジルコニアの見分け方とは?

人工ダイヤモンドとジルコニアは、肉眼では判別が非常に難しいほど似ていますが、いくつかの特性の違いから見分けることが可能です。

まず、重さに注目してみましょう。ジルコニアは人工ダイヤモンドよりも比重が高いため、同じサイズでもジルコニアの方が重く感じられます。また、光の反射の仕方にも違いがあり、人工ダイヤモンドは鋭くシャープな輝きを放つ一方で、ジルコニアは虹色に近い光の拡散が見られ、やや華美な印象になります。

さらに、熱伝導率の違いもポイントです。人工ダイヤモンドは熱をすばやく伝えるため、専用のテスターを使えば短時間で識別できます。プロの宝石商や鑑定士はこの機器を使い、正確な判別を行います。

最後に、価格の大きな差も判断材料になります。もし「ダイヤモンド級の輝き」があるにもかかわらず非常に安価であれば、それはジルコニアの可能性が高いでしょう。

高精度での判別には専門家による鑑定が必要ですが、以上のような特徴を知っておくことで、自分でもある程度の見分けが可能になります。

まとめ:人工ダイヤモンドとジルコニア、あなたに合うのはどっち?

人工ダイヤモンドとジルコニアは、見た目は似ていても、その成分・製法・耐久性・価格に大きな違いがあります。人工ダイヤモンドは天然と同等の輝きと耐久性を持ち、環境や倫理面でも優れている点が特徴です。一方、ジルコニアはコストパフォーマンスに優れ、気軽に華やかさを楽しめる選択肢として人気があります。どちらを選ぶにしても、自分の目的や価値観に合った宝石を選ぶことが、長く満足のいくジュエリーライフにつながります。本記事を参考に、ぜひ最適な一品を見つけてください。